まえがき

この文章は、2006年秋に京都女子大学における宗教講話として 話した記録に手を入れたものです。長い物語になってしまいましたが、 今、世に出しておかなければ死ぬまで後悔するだろうと思い、寸暇を 刻んでタイプしました。なお,これらは父母と祖母から若い頃に聞かされたもので,事実関係等にいくらかまちがいがあるかも知れません.(2007年5月7日、2020年8月15日加筆転載、小波秀雄)

広島からの出発

みなさんこんにちは。今日はふだん私が教室でしゃべっているのとは少し違って、私の両親についての長い長い話をいたします。

紫の閃光

一九四五年、昭和二十年八月六日のことです。私の父は少人数の部隊とともに広島市郊外の丘陵地で、早朝から訓練を行っていました。この年の春以来、我が物顔で空を飛び回るようになっていたアメリカの飛行機は、珍しく姿を見せず、静かで、よく晴れ上がった空が広がっておりました。

そのとき、数機のB二九爆撃機が上空に飛来しました。普通の爆撃機であれば、編隊を組んで飛来するはずの飛行機が、たった二、三機でした。地上からは高射砲が打ち出されました。高射砲というのは、高く飛んでいる飛行機を打つための大砲です。しかしその射程は、爆撃機の飛行高度には全然届かないものでした。ですから、飛行機は平気で頭上を通りすぎていき、砲撃の音もすぐに沈黙しました。

すると突然、見たこともないような紫色の閃光が空に光りました。それは爆撃機のほうを見ていた人の目がくらんで、しばらく何も見えなくなるほどの光です。部隊全員は反射的に地面に伏せました。ほんの数秒後、彼らの上を猛烈な爆風が吹き抜けて、木々が激しく揺れ、小さな木は地面にたたき付けられました。そのあとに、世界じゅうの雷を集めたような轟音がとどろいて、父たちが顔を上げて市街地を眺めると、キノコの形をした真っ黒な雲が上空へ激しく立ち上がっていき、その下で広島の町は火に包まれていました。人類史上初めての原子爆弾が広島に落とされたのです。

「死体なんか怖いことはない」

父が属していたのは陸軍の船舶師団というところで、そのころ父は陸軍中尉として部隊を指揮していました。爆発を目撃して、父の部隊は他の部隊とともに、直ちに市内に向かいました。この陸軍の動きは、広島出身の作家・絵本作家の那須 正幹さんが原爆投下前後の詳細な記録を絵本『広島の原爆』に書かれています。それによると原爆爆発の1時間後には、部隊は市内に到着していたようです

焼け野原になった広島の町では、人間が、まるで本当に幽霊のように両手を前に下げて・・・痛くてしょうがなくて、こんなふうにして歩いていました。その手からはべろり皮膚が垂れ下がって、手の先に何かぼろきれをぶら下げたようなかたちで、人がさまよっている。だけど、軍隊の父たちには、それを助けるすべは全くありませんでした。なすすべもまく、その人たちは次々に死んでいったのです。父たちは、あちこちに無数に転がっている何万もの死体を集めて運んで、焼け跡に広場に山のように積んでは、火をつけて灰にするという作業に従事しました。

私が小学生のころ、父はそのことを思い出語りに言ったことが一度あります。夏のことで、家族が何かの幽霊の話をしたときだと思うのです。「死体なんか全然怖いことはない。広島では、何日も被爆者の死体を山のように積んで火葬にした。火葬にしている脇で握り飯を食って、その燃えている火で、たばこに火をつけて吸っていたもんだよ」と平然とした顔で言っていました。幽霊やお化けを怖がる子どもたちに対して、わざと言ってみたのかもしれませんけれども、今、考えますと、あまりに悲惨な光景に向き合ったときに、人間がどのような感覚を持つようになるのか、その言葉には、ちょっと愕然とさせられるものがあります。

船上からのきのこ雲

父が丘の上からきのこ雲を見ていたちょうどそのときに、国民学校の教師であった母・・・。それまでの小学校は、尋常小学校と高等小学校という二段階になっていて、普通の人は義務教育の尋常小学校だけに行ったのです。 それが戦時体制になりまして、昭和一六年に、それが統合されて国民 学校という名前になった ― その教師をやっていた母は、そのとき、学校の子どもたちを連れて、広島沖を船で航行していました。原爆のことをあとから「ピカ」と言うようになりましたけれども、彼らは、そのピカに驚いて、皆、総立ちになって大騒ぎで見ていました。そこに激しい爆風がやってきて、船は木の葉のように揺れました。幸いにして沈没することにはなりませんでしたけれども、やはり母も、広島の被爆者ということで戦後を過ごすことになりました。 その夜、母は陸軍の官舎に戻って、食事の支度などをしておりました。当時まだ新婚の夫婦だったのです。戦争末期に戦局が思わしくなってきたころ、子孫を絶やさないようにということで、軍人や兵隊がまるで駆け込むように結婚した時代があったのですね。

当時、海軍の基地があった江田島という島に、陸軍の官舎もありました。新婚時代はそこに父と二人で住んでいました。原爆が投下された日、母は家に戻って食事の支度などをしていましたけれども、夫は戻ってきませんでした。次の日も、その次の日も戻ってきませんでした。三日後に、すすだらけの軍服を着て、真っ黒になった父が玄関に姿を見せました。たった三、四日の間に異様にやせてしまって、ひげが伸びて、目玉だけがぎょろぎょろ光る顔を見て、母は安堵し、同時にぞっとしました。 その時になって初めて、本当にこわい思いが湧いてきたのです。

ちょうどその日、長崎に二度目の原爆が投下されました。そして、母の従姉妹の一家が全滅しました。とても仲のよい従姉妹だったそうです。その従姉妹の家に駆け付けた母の叔母さんは、その吹き飛ばされた家の庭で、こちら側にいとこのお尻が落ちていて、反対側に腕と頭が転がっていたのを拾い集めて、火葬にしたそうです。

生き残り

八月十五日、天皇がラジオ放送で国民に全面降伏を告げて、ようやく戦争は終わりました。しかし、母の二人の兄は、その日までに沖縄とサイパンで戦死していました。沖縄で死んだ兄のほうは、どんなふうに戦死したかすらよくわからないのです。サイパンでなくなったほうは、いわゆる玉砕というやつで、ようするに装備の点でまったく勝ち目のない敵に無謀な攻撃を仕掛けて、ほぼ全員が死んだのです。その戦闘の生き残りが二、三人なんとか帰ってきて、記録を残しています。

もちろん、何百万人もの日本人の兵士や民間人、その何倍もの数の中国や朝鮮やアジアの人々が、死んでしまっていました。軍部はその直前まで「まだ負けるわけにはいかない」と言って、敗北の受け入れをいたずらに拒んでいたのです。四月の御前会議で、昭和天皇が「戦局をなんとかするためにもうひと叩きしろ」と言ったという記録がありますが、そんなふうに負けを認めずに引き伸ばしている間にたくさんの人が死んでしまっていたのです。

八月末のある日、愛媛県の宇和島にある寺の裏の墓地に、二人の若い男女の姿がありました。墓地を水で清めたあとで、彼らは白い帷子(かたびら)に着替えて、男のほうは日本刀を、女は短刀を傍らに置いて、代々の先祖に祈っておりました。そのとき、寺のほうから人が走ってきました。墓地の二人を見つけて、その人は「待て」と大声で叫んで駆けつけました。そして彼らを叱り付けて、死ぬことを思いとどまらせたのです。死のうとしていた若い二人は私の父と母で、叱り付けたのは父の父親、つまり私の祖父でした。先祖代々の墓は、今でも宇和島にあります。今は、そこに二人とも眠っておりますけれども、それを見るたびに、その光景を想像します。そのときに彼らが死んでいれば、私は、この世に生まれることはなかったはずです。

それから父と母の戦後が始まりました。そのとき、父は二十三歳、母は十九歳でした。その後、多くの波乱があって、私の親二人の人生は、晩年には互いに大きくそれていきました。そして二〇〇〇年に父が、二〇〇四年には母が世を去りました。彼らの戦後がついに終わったのです。

戦争下の青春

軍人が夢だった

少し時間を戻しておきましょう。父は東京に生まれて、中学のときに二年ほどブラジルに移民して帰国し、その後、陸軍士官学校に入って、エリート軍人への道を歩いておりました。当時、陸軍士官学校というのは「陸士」と呼ばれて、軍国主義一色に染まった世の中で、少年たちのあこがれの的だったのです。「陸士に入って軍人さんになって、お国に奉公するんだ。偉い大将になるんだ」というのが少年たちの夢であった時代です。

天皇陛下の「恩情」

陸軍士官学校を卒業したあと、父は長男でしたから・・・。長男でしたからというのは少し変なんですけれども、多くの兵隊や軍人が玉砕した外地へやられることはなくて、内地部隊に勤務しておりました。なぜ長男であったために内地部隊勤務だったのかといいますと、当時は家制度がありましたから、長男は家を継ぐ者として、ほかの兄弟の中で一番偉かったのです。そして、その長男を残すのが、その家に対する天皇の恩情とされたのです。軍隊は天皇の下の軍隊ですから、天皇の名の下に「天皇陛下が温情ある措置をくださったのだ」と言われていたのです。その結果として広島に残って、そこで原爆を受けたというわけです。

写真を見てください。ちょうど今、お見せしているこの写真は、後方に富士山が写っています。古い写真でわかりにくいですが、この右側が父です。なかなか男前だったなと思うのですけれども、友人とともに写っています。昭和十九年ぐらいのものではないかと思われるのですが、当時の青年将校ですから、今、見ていても、エリート軍人としての誇りが満面にみなぎっているなと思います。

母のアルバムから

母のほうは大分に生まれまして、高等女学校卒業まで鹿児島県の鹿屋で育ちました。今、残っております一九三五年の尋常小学校の卒業アルバムを見ますと、まだそれほど軍国主義的な色彩は見られません。これがその卒業アルバムです。

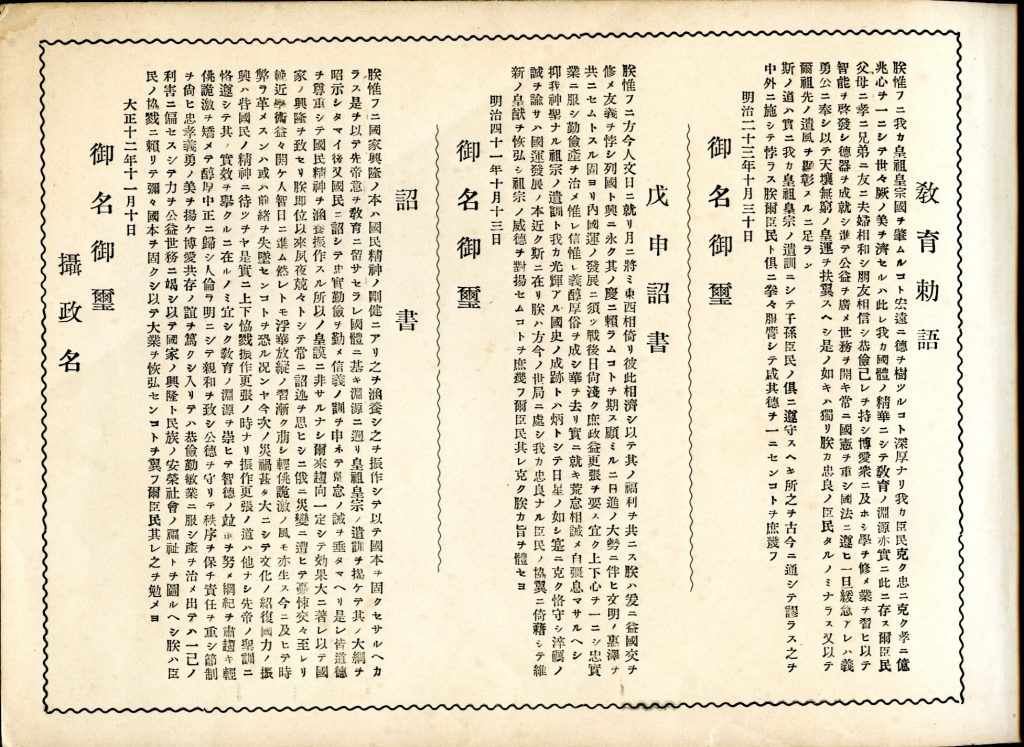

ただし、これを一つめくると、こういう文章があります。これはわかりますか。ひょっとしたら歴史の資料で見たことがあるのではないでしょうか。教育勅語です。明治天皇が「この国の教育は、これこれしかじかで、代々の天皇が築いてきた国家を助けるために、おまえたちを教育するのである。つまり天皇制を維持するための人間になるんだ」ということを宣言した言葉です。戦前は、小学校、中学校、高校、大学、すべての学校で教育勅語の朗読が毎週行われました。その雰囲気がアルバムの写真に残っています。

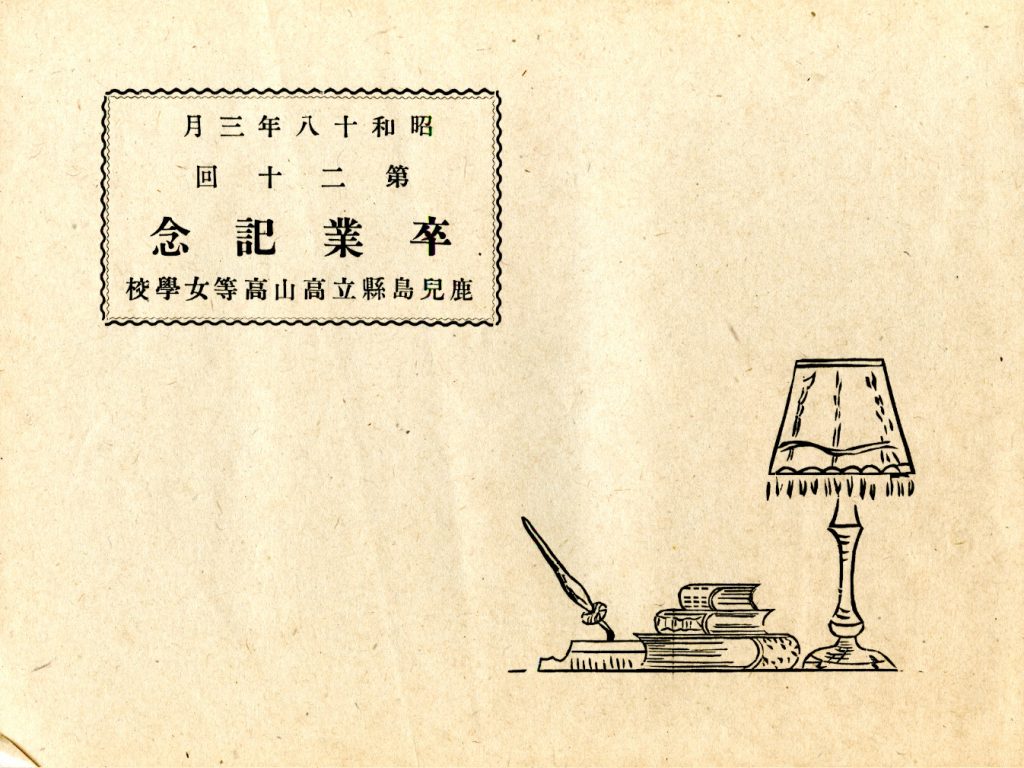

その八年後に、母は今度は高等女学校を卒業しました。このアルバムも母の遺品としてもらってきたのですけれども、これだけを見ると、いかにも女学校らしいです。昔はいいお嬢さんの行く学校という雰囲気で女学校と言っていたのです。そういう雰囲気が感じられます。そう、これは校長先生です。こんなふうに学生生活のいろいろな場面が残されています。

女学生の訓練

この写真は、小さくてわかりにくいですね。少しアップにしましょうか。これは生徒たちが校庭に集まって行進しているのですが、もんぺ姿です。この黒い服の下半身が、当時の女性が着ていたもんぺです。そして、先頭を歩いている人は、すぐおわかりのように軍人です。軍事教練といって、こういうふうに校庭で行進の練習をしているのです。

この一番下にある写真は、校舎の上に、はしごを掛けて上っている生徒たちです。何をやっているのかというと、防空訓練です。当時の新聞に取り上げられたみたいで、新聞記事も一緒にアルバムに残っているのですが、要するに空襲が来たときのための訓練です。焼夷弾というのは爆弾や銃弾ではなく、燃やすために投下する小さな爆弾です。それが落ちてくると火のついた油が飛び散って何もかもが燃え始めるので、それを消すための訓練です。そういう訓練が当時ありました。戦時体制一色の昭和十八年のことです。

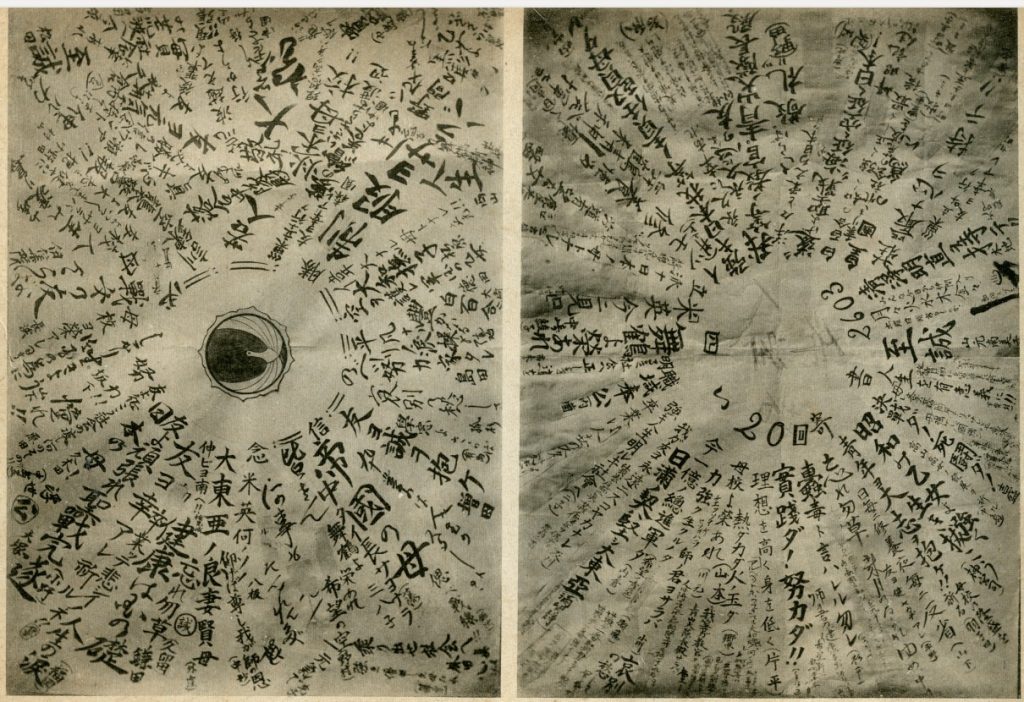

そして、ここに卒業の寄せ書きがあります。いろんな文字が見られますが、いくつかちょっと拾ってみましょう。ここには「決戦だ。死闘だ」と、そんなことが書いてある。他にもいろいろなことが書かれています。「実践だ。努力だ」。これは今でもあるかもしれませんね。それから、「日満の固い契りは大東亜の誇りだ」。満州というのは、要するに、日本が中国東北部に侵出していって占領してしまったところで、そこに勝手に国を造ってしまったわけです。「それをわれわれは大事に守り抜こう」とか言っているわけですね。他にもいろんなことが書いてあります。「皇国は永遠」とか「皇国のために」とか。皇国というのは天皇の国という意味です。まさに天皇制と戦争体制の一色に染まって、こういう寄せ書きにその事実が残されているのです。これが十八歳のときに卒業した母のアルバムです。こういうことをほぼ全員が熱狂してやっていたのです。

皇紀二六〇〇年

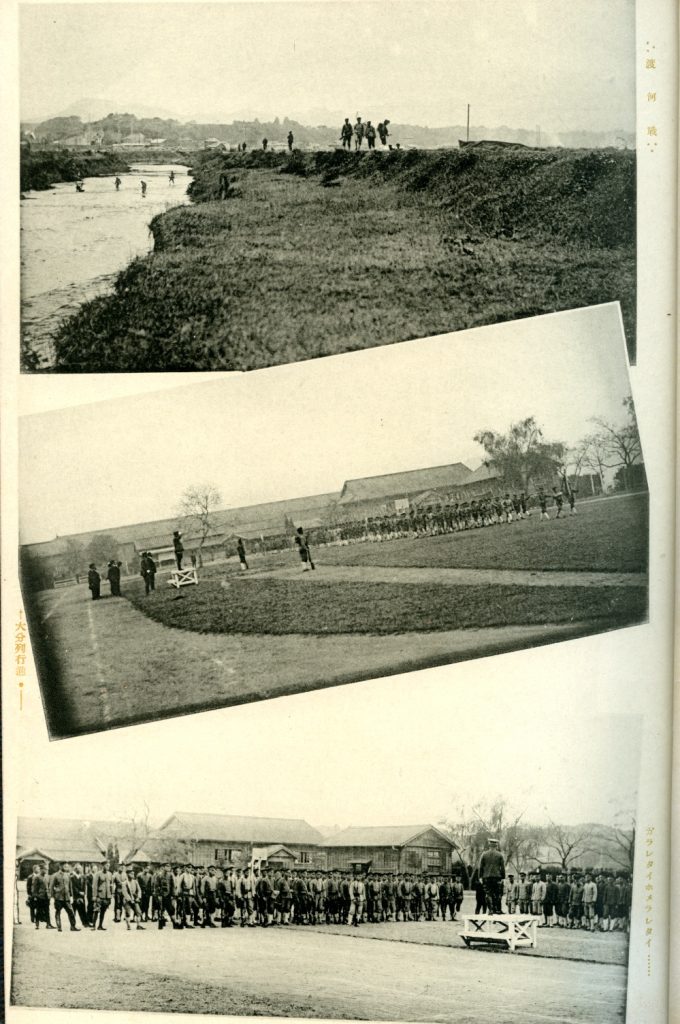

父の方はアルバムが残っていませんので、代わりに、母の戦死した兄のアルバム をちょっと見てみます。ここに皇紀二六〇〇年とありますね。 この二六〇〇年というのは、いわゆる神武紀元というのです。 つまりキリスト教起源の西暦なんかよりも、日本の歴史はこんなに古いと主張するために、 中国の暦法に基づいて暦の計算をして、西暦一九四〇年を神武紀元で二六〇〇年だと言い出して、その記念行事を大々的にやったのです。 中国を侵略し、中国人を軽蔑し虐殺しておきながら、その一方で中国の暦をちゃっかり借用して、自分たちの 建国の神話を塗り固めたわけです。滑稽だとは思いませんか?

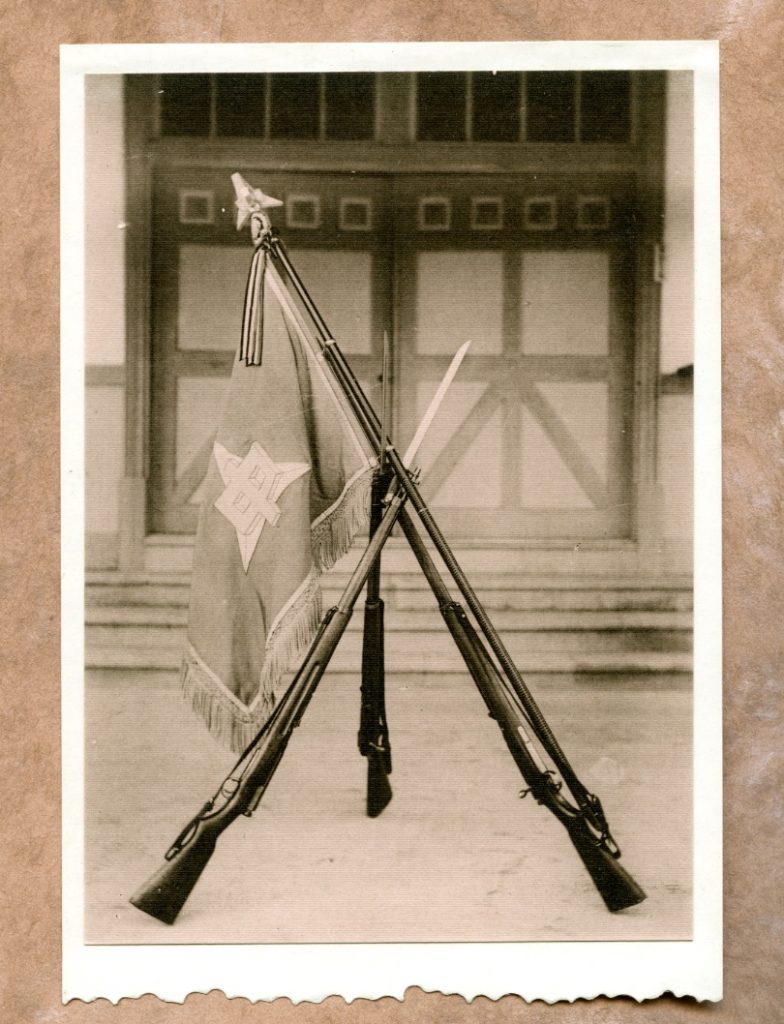

冒頭から銃剣

叔父の卒業アルバムの冒頭の写真はこれです。これは何かわかりますか。銃です。立ててある三本の銃の先には刀が付いています。これを銃剣というんです。

当時の兵隊はこの銃剣を持って従軍しました。あるときには、この銃剣で人を殺すこともあります。とはいってもこれは全くちゃちな武器でした。戦争の末期には、米軍が雨あられのように砲弾・銃弾を撃ち込んでくる。弾幕といって、何万発もの銃弾をほとんど数秒の間に撃つのです。そうすると、高さ二、三メートル、幅何十メートルというところが、まさにカーテンが全部銃弾となって飛んでくるかのような状態になります。それを弾幕というのですけれども、その中に銃剣を前に突き出して突っ込んで行っては、たった数歩進んで倒れていく。それでも後ろから「突撃!」と声をかけられて、次々に倒れていくという光景が繰り返された。その何にも役に立たなかった武器の銃剣です。写真では銃剣には旗ざおがつけてあって中学の校旗が飾られてますね。こういう時代だったのです。

当時の叔父の学校では何をやっていたかというと、もう授業なんかほったらかしです。この写真に写っているのは川です。生徒たちは、ちゃんとした軍服ではないですけれども、軍服を着て、鉄砲もないから木の銃を抱えて、川を渡る訓練、渡河行軍の訓練をしているのです。訓練が終わると、軍事教練に来た軍人が、これをほめてみせたり、怒鳴りつけたりする。こういう訓練に明け暮れています。

さきほどお見せした母の卒業アルバムのほうでも、防空訓練だけではなく、サツマイモの畑を作ったりしています。とにかく、学校全部で畑を作って、食料増産に励もうというのです。そんなわけで学校での教育は、軍事体制の中で押しつぶされていました。そんな時代の中を、私の両親は育って青春時代を過ごし、そして戦後を迎えたわけです。

霧島山ろくで

田舎の暮らし

戦争当時、母の父親、つまり私にとって母方の祖父は、宮崎の山間部で小さな営 林署の署長をしていました。戦後、父と母は、その父親たちと一緒に住むようになりました。祖父夫妻には二人の息子と末の娘がいましたが、先ほども言いましたように、息子たちは二人とも沖縄とサイパンで戦死して、娘 一人が残されていました。ですから、娘夫婦を非常にかわいがってくれたそうです。

父はその小さな集落に工場を建てて、木材加工の仕事を始め、その後、精米業に変わり ました。そのころの父と母を伝える写真は、今は本当にこれ1枚しかないのですけれども、やっとこれだけ残っています。この後ろにある車を見たことがありますかね。オート三輪というんです。たぶん見たことはないでしょうね。三輪車なのです。オートバイを改造して荷台を付けて、後ろの車輪を二つにしたぐらいの感じの小さな車です。これで木工所の木材を運んだり、そのあとは精米所の米を運んだりしていました。私なんかも、ほかの兄弟と一緒に、このオート三輪の後ろに乗せられて、神社に初詣でに行った記憶があります。そうそうこの写真にあるような山間の田舎です。

そしてこれが私の生まれ故郷。こんな感じです。ここに見えるのが霧島の山です。一番高く見えるのが高千穂の峰というとても美しい山です。こういう山間の集落で父母は暮らすようになりました。

私たち兄弟が次々に生まれて、家族はにぎやかになりました。全部で七人ですよ。私はその三番目です。戦争で息子たちを失った祖母にとっては、本当に掛け替えのない、かわいい孫たちでしたから、私たちを本当にかわいがってくれました。

父は、その後養鶏業を始めました。一時はかなりの数の鶏を飼って、私たちも卵を毎日のように食べていたものです。父はいろいろなことをやりたいけれどあまり 続かない人でしたが、私の幼い時代には子どもたちをかわいがってくれて、それなりに幸せな状態であったと思います。

毎晩の深酒

しかし、兄や私がまだ学校にも行っていないころから、父は毎晩のように深酒をしていました。そして酒に酔って上機嫌になると、兄と私を抱き抱えて悪ふざけをしたものです。今、考えると、上機嫌に なるというよりは、ほとんど何かを忘れるために悪ふざけをしていた感じにも思え るのです。そのふざけがあまりにもひどいもので、よく私たちは逃げようとしました。ある日など、逃げようとする私を追いかけてきて、「逃げるな」と手を引っ張って、腕が脱臼してしまったこともありました。 父はおどろいて、隣町までオート三輪を酔っ払い運転で飛ばしていき、 薬屋をたたき起こして湿布薬を買ってきた…そんな思い出が残っています。

戦争の傷跡

父は寝ると寝言を言いました。ただの寝言ではありません。生易しい寝言ではありません。何かを苦しそうに大声で叫ぶのです。母の名前を呼んだり、 あるいは、わけのわからないことばで何かを呪っているような声で叫んだり、だれかを怒鳴りつけたり。そして布団の上で暴れまわるのです。 そんな父の寝言は、終生変わりませんでした。 後年になって、あるとき六十代も半ばになった父と二人して枕を並べて寝たことがありますが、やはりわけのわからない叫び声を脇で上げられるので、私は、やりきれない思いをしながら眠れなかった記憶があります。

原爆症

父は複雑な思いを抱えたまま、後半生を歩いていきました。戦後まもなく、 父は高熱と白血球の減少で、何日間か危機的な状態に陥りました。幸運にも回復 しましたが、父が深刻に原爆の恐怖を味わったのは、そのときかもしれません。

教師になった父

エリート軍人として出世するはずだった自分の人生が狂ってしまって、 田舎で人に頭を下げて暮らす状況は、人を軽蔑して見下すような差別的な傾向 の強かった父にとっては、毎日が憤懣の種だらけであったかもしれません。その 半面、 父は、学者とか芸術家のような「偉い人」には無条件に尊敬の念を表明するような ところもありました。 だめな人間と偉い人とを非常に極端に区別するところがあったのです。

私が中学に上がる前の年、父は今度は中学の教員免許を取りました。ちょう どベビーブームのころでした。私の兄なんかは、今ちょうど話題になっている団塊 の世代の一番人口が多いところです。つまり中学生がどんどん増えていく時代で、教 員の大増員があったのです。旧軍人の父は戦後すぐには公職につけなかったので すが、そのときには教員免許を取れるようになり、宮崎県の都城という地方都市の 中学の教師になりました。そして、私たち一家も、その勤務先の近くに住んで、 新しい生活が始まりました。

しかし、それから数年の間に、父はあまり居着かなくなってしまいました。早朝7時過ぎに家を出ると、帰ってくるのは深夜一時過ぎというのが普通のペースになってしまいました。これはこれでいろんな物語があるのですけれが、ここでは触れません。家族としての思い出はたくさんあるのですけれども、時間もないので、当時のエピソードをいくつか紹介するだけにします。

軍歌

父は、軍国主義の影響を脱することができず、それでいてキリスト教に近づいてみたりするなど、いろいろと心中に煩悶するところがあったようです。 そんなことは、息子の私から見ると、今になってうかがえることです。

兄と私が中学のころに、兄が軍歌のレコードを買ってきたことがあります。 調べてみるとその頃軍歌のブームがあったそうで,兄は活発な性格の持ち主だったので、軍歌の勇ましい調子が気に入ったのだろうと 思います。またそのころは、母がある右翼的な新興宗教にかなり影響されてお りまして、その影響が私と兄にも及んでいて、それも軍歌を歌いたくなるきっかけだ ったのかもしれません。

しかし、兄と私が軍歌のレコードを何度も掛けて聴き直して は一緒に歌ったりしていたときに、父が突然、小さな声で「戦争なんてね」とつぶや きました。その調子は、怒るというよりはあまりにも沈み込んでいて、私の心に今も深く残っています。その一言が、私の聞いた、戦争を憎む父の唯一の言葉であったように思います。

父との葛藤

その後、ベトナム戦争が激しくなり、アメリカのベトナム侵略に対して国際的な非 難が巻き起こるようになりました。日本でも心ある者は、アメリカに追随してアジアでの蛮行を容認する日本政府を批判したりして、反戦運動がかなり広がりました。そ んな時代の中で、兄や私も、親から受け継いだ国粋主義的な思想に疑問を持ち始め、長 男の兄と次男である私と、父との間には、かなり強い溝が生まれるように なっていきました。

なぜそのときに溝ができていったかということは、今になって思い返 すことができます。私の場合、端的に言うと、それは父が持っていた他民族や弱者 への蔑視や差別への違和感でした。父はよく朝鮮人や中国人のことを軽蔑した言い 方をしていました。中国人のことを「ちゃんころ」とか、朝鮮人のことを「ちょんころ」とか「朝鮮野郎」とか吐き捨てるように呼ぶのです。 「あいつらは全く劣った民族だ」とか、そういうことを平然と言っていました。

その父が先生をやっていたわけですが、成績の 悪い子どもは、頭からだめだと決め付けるような傾向がありました。その息子で ある私もこうやって教員をやっているわけで、同じ傾向を持っていたくはないし 、きっとそういうことはないだろうと思うのですけど。父は他にも、 「短大というのは頭が悪くて大学に行けないやつの行く学校だ」とか、准看護 婦という言葉を聞くと、「正看護婦になれない、だめな看護婦である」とか、そ ういうことをすぐに言葉に出す人でした。

父は、晩年には正常な精神を失って自分がどこにいるのかもわからない状態になりましたが、それでも差別意識は消えることがなかったようです。その頃私は国立宮城工業高等専門学校の教授に任ぜられて、父のいる病院に見舞いに行った折に報告しました。「じゅんかんじゃがね・・・」と父はつぶやいたのです。一瞬なんのことかと思いましたがすぐに理解しました。「准看」つまり「准看護婦学校程度じゃないか、高専というのは」と言ったのです。大学ではないランクの低い学校の教授だというわけです。私は当時高専という場所で生きがいをもって働いていたのですから、その言葉はまったく情けなかったですね。母はそのことを後で私に聞いて、「あの人はそういう人だったよ」と言っておりました。

受け継がれた差別

その個々の言葉を思い出すと、今になっても私は非常にやりきれない思いがよみがえります。しかし、父のその差別感覚はどこから来たのかということを考えてみると、やはりそれはあの時代がもたらしたものだったのです。

父方の祖父という人は、戦前には陸軍のいろんな製品を作る仕事をしていました。 資材の調達をやったり、あるいは設計をやったりする陸軍関係の役所の 技師だったということです。その祖父は東京に住んでいて、私は小さいころ一度 も会ったことがありませんでした。高校生のときにはじめ上京して、 祖父に会ったのです。

祖父は、非常に長々しい世間話をしゃべる人で、もうとにかく、いろいろな ことをしゃべりまくるのです。父の兄弟も六人で多いのですが、事あるごと に祖父は自分の子どもたちの成績の優劣を言い立てました。「おまえのお父さんは 成績がよかった。それに比べて次男のヨシオは、三男のサブロウは、4男のダ イスケは、・・・」と延々と比べては、自分の子どものことを批評するのです。

そして、その挙句の決まり文句がありました。「しかし、おまえの父親がどうしても人に勝てないところがある。それは何か。あまりにも身長が低かったことだ。うちのばあさんの背が低かったために、お前たちには悪いことをしてしまった」。いくら何でも、そんなことを言うものじゃないと私は思いました。ひどい話だよね。そのくせ、祖父自身は自分が背の高いことを自慢げにしていたのですよ。

差別とコンプレックスと

私の父親は、そういうことをずっと聞かされて育ってしまったのでしょう。考えてもごらん。自分は成績がよかったからエリート軍人にはなれたが、戦争に負けて今は田舎の中学教師なんかをやっている。その一方では、背が低いという、自分の父親に植え付けられたコンプレックスをぬぐうことできない。

父が祖父の下で育てられていた間、なにかにつけ祖父から父の兄弟が差別されていたことが、いかに兄弟の間柄に影を落とした ことか。そして、長男という立場にも関わらず、父は嫁さん、つまり私の母の家のほう に行ってしまったわけです。東京育ちでプライドの高い父が田舎に住むことになっ て、周囲とも溶け込めない。いろいろ屈折した思いが父の中にあまりにも強く染 み込んでしまっていました。

戦前に祖父は父たちを連れてブラジルに移住しようとしたことがあり、その話を祖父に聞くことがありました。「南米の原住民は平気で人のものを盗むんだ。みんな泥棒だよ」と言われたことがありました。ひどい話をするものですよね。そんな祖父の偏見は父の中にあまりにも強く染み込んでしまっていたのです。

忘れぬ悲惨

しかし父は、戦争の悲惨さを身をもって知っていました。先ほども言いましたように軍国主義の中で育って、保守的で国粋主義的なところがあったにもかかわらず、日本の戦後の平和をもたらした新しい憲法を非難することは一度もありませんでした。当時の右翼の中には、それを変えようと言う人がごく少数いましたけれども、父は、そういうものには、与することができなかった。なぜできなかったか。そういう声を聞いた瞬間に、戦前のあの狂熱の叫びを思い出してしまうのでしょう。ですから、「冗談じゃない。とにかくさわらんでおいてくれ」と。表立って話すことはありませんでしたが、そのことだけは、はっきりしていました。

母にしても同じです。母の話は今日あまりできませんでしたけれども、 不運に見舞われ続け、それでも楽天的に 必死で生きていた生涯でした。 その母は 父とは少し違って、私たちの言葉を幾分かは受け入れるようになってきました。 復古主義的なところを持ちながらも、「戦争は嫌だよ」ということだけは、終 生、私と二人のときによく語っていました。

歴史の岐路に立って

人は去っていく

そして今や、父と母は世を去りました。二〇〇〇年に父が、二〇〇四年には母が、相次 いで亡くなりました。父と母だけではなく、戦争を体験した多くの人が、この社 会から次々に消えていきつつあります。たとえば高校時代に現代国語を教えてい ただいた先生が、あるとき、「自分は軍隊で中国に行きました。そして、民間 人を引っ張ってきては、『切り殺さなければ臆病者だ』と言われて、刀で切り殺したん ですよ。みんなが狂ったように人殺しをしたんです。人間が首を落とされると、どう なるか知っていますか。胴体に付いた腕が地面をかきむしるんですよ」というこ とを語ってくれました。ふだんのひょうひょうとした語り口はそのままです。戦争を知らない私たちのために、苦渋に満ちて思い出すのも辛いご自分の体験を語ってくださったのですね。その先生ももう世を去りました。

うそつきたちの再登場

そして最近、みなさんがたでも社会の状況に敏感な人は気が付いているでしょう。「憲法を変えて、特に戦争放棄を宣言した九条を変えて、法律で軍隊を認めよう。そして、外国に派兵できるようにしよう。今は憲法が戦争放棄をうたっているから、自衛隊という中途半端なかたちで、『自衛』という言葉でしか兵力を持てない。公然と外国に行くためには軍隊が必要なんだ」と。そういうことで、この憲法を変えようとしている。そして、その国民投票法案が今国会にも上程される可能性がある。急に、そういう状況になってしまいました。

十年前だったら、恐らくとてもそんなことは考えられませんでした。いくら保守的な人であっても、憲法の平和条項を変えるということは、日本の戦後を築いてきたそれを根底から崩すものであり、自分たちが味わったあの悲惨をまたよみがえらせてしまうことを意味していると。彼らは敏感にそう感じて、私の両親のように、いくら自分が昔の教育を受けていたとしても、やはり平和主義を放棄してはいけないということだけは身に染みていました。その空気が急に変わってきました。

三文芝居の役者たち

こんなお芝居はよくあります。真実を知る人がいて、だます奴がいる。真実を知る人がその場にいる間は、他の人は何とかだまされないでいる。ところがその真実を知る人が舞台から去った瞬間に、おおっぴらにだましの言葉をかけるような人間が出てきて、みんながそちらに引きずられてしまう。そんな筋書きのお芝居です。まさに今、戦争の真実を知らない世代が増えてきた。戦争を知らないという、そのこと自体は、いいことですけれども・・・、いいことというのは変ですね。それが時代の流れなんですから、いいも悪いもないかもしれません。ともかく、こんな状況に立ち至っているということは、よくよく大きな状況を見て考える必要があると思います。

歴史の転換点に立って

私の父と母の戦後は、ついに終わりました。すべてに絶望して、宇和島の墓地でこの世にいることをやめようとした若い二人は、それから曲がりなりにも曲折の多い人生を生き、そして私たちを残してくれました。その戦後がついに終わったわけです。

しかし、彼らの戦後が終わったあとに、ひょっとしたら、また戦前が来ているかもしれないのです。今の日本の社会状況を見ると、この二、三年の間に憲法が変えられてしまって日本の歴史が大きく変わりるかもしれない。百年後には「あのときが日本の歴史の転換点であった」と言われるようになるかもしれない。そんな時代なんです。

どうかみなさん、たくさんのことを勉強して、あらゆる意味で自分の力量を身につけてください。そうやって仕事もできるようになり、一方でこの社会をきちんと見つめるだけの深い勉強をしてください。私の話は以上です。 (了)

講話:2006年秋 小波秀雄

父の苦しみは何だったのか

戦争史研究家の中村江里さんの著書『戦争とトラウマ』(2018,吉川弘文館 )では、旧日本軍の兵士や士官の精神疾患に関する広汎な調査と論考がなされていて、当時の日本社会の空気なども知ることができます。読んでいて浮かんだのが、かつての父の姿です。―広島の爆心近くで遺体を集めて焼き、その火でタバコに火を点けて吸った。人間の死体なんか怖くもなんともない―と子どもに向かって豪語した父は、あらゆる面で男らしい強さを体現する人でした。しかし、その一方で父が毎晩のように叫んでいたのはなんだったのか。

『戦争とトラウマ』を読むと、当時の日本において、天皇のために勇ましく死ぬことが最高の生き方であって、今で言う精神的外傷を戦闘で負って病むなどというのは、日本人として恥ずべきことであるという価値観が支配していたことがよくわかります。「戦争神経症におちいった兵隊の姿というものは、いかにも愚かしく、女々しく、一種異様な不快な印象を、ひとにあたえた。戦争神経症におちいった兵隊の言動は、軍人として失格した者、という以上に、一人まえの人間を与えるのである」と引用された当時の医師のことばには、どんな恐怖にもひるむことなく、死を前にしても泰然としているべく心理的に強制された当時の軍人の姿を彷彿とさせるものがあります。

父の強さとはそういうものだったのですね。その一方でトラウマを表出することもできなかったがゆえに、悪夢に苦しんだのかも知れません。母は何度か「お父さんは戦争で部下が何人も死んだから苦しかったんだよ」と、言っていました。とはいえ、人生のなかで人の心をさいなむものは複雑です。父の犯した不行跡も目のあたりにしてしまった息子として、もしも父が生きていたら尋ねてみたかったことがたくさんあります。

お父さん。あんなに毎晩苦しんで叫んでいたのは何だったの?

老いてしまった父の歳を、いまや超えてしまった自分としては、人生のつらさを共有できる友人として、いたわりつつ声を掛けてみたい。たぶん父はもう強がることもなく、こころの奥をさらけ出して語ってくれるのではないか。などと叶わないことを夢想することがあります。

2023年8月15日追記