国有林経営、大転換 森林荒廃の懸念ぬぐえず 法改正案

毎日新聞2019年5月16日 21時09分(最終更新 5月16日 22時58分)

日本の森林の約3割を占める国有林の大規模伐採を可能とする国有林法改正案は、伐採後の森林再生の道筋が不透明なほか、地域の中小林業者が淘汰(とうた)される可能性など、多くの課題が浮上している。国内林業が低迷する中、安倍政権は大規模集約・効率化などの改革をアピール。改正案を巡って与野党に全面対決の気配まではなく、国有林経営のかつてない政策転換が国会で静かに進みつつあるのが現状だ。【寺田剛】

最長50年伐採可能 再生の義務づけはなく

「非常にリスクが重い。(広大な伐採区域で)最終的にハゲ山が残る、という指摘もある」(立憲民主・石川香織氏)。衆院農林水産委員会の審議では、国有林を大規模に伐採する樹木採取権を民間業者に与えた後、植え直し(再造林)がどこまで保証されるかが大きな論点になった。

現行ルールでは政府が伐採と再造林を別々の業務として入札にかけるため、基本的に業者も別になり、森林再生を担保している。しかし改正案では「同じ業者が伐採と再造林を一体で行うことでコスト低減が期待できる」(林野庁の牧元幸司長官)とし、伐採業者に再造林も行うよう「申し入れ」をする仕組みだ。立憲の佐々木隆博氏は「伐採後、『再造林はやりません』という業者にどう罰則をかけるのか」と疑問視。改正案に義務として明記するよう訴えた。

これに対し政府は、再造林を義務化すると民法上、植えた樹木が業者の所有となり、国有林として扱えなくなると反論。吉川貴盛農相は伐採業者の公募は申し入れが前提になると強調し、「確実に再造林される」と性善説を繰り返したが、野党から「それじゃ空約束だ」(共産党の田村貴昭氏)と反発も出た。

このため政府側は5年ごとの業者との契約で現行の伐採ルールを守らせるなど「担保」の提示に躍起。15日の農水委で、吉川氏は再造林も契約に盛り込むとし、再造林を放置した業者への損害賠償請求や、樹木採取権の取り消しの可能性にも言及した。だが半世紀に及びかねない伐採期間に「誰が責任を持って管理するかあいまい」「造林は植えて終わりではなく、下草刈りや間伐もある」との懸念もあり、確実な国土保全につながるかはなお不透明な面が多い。

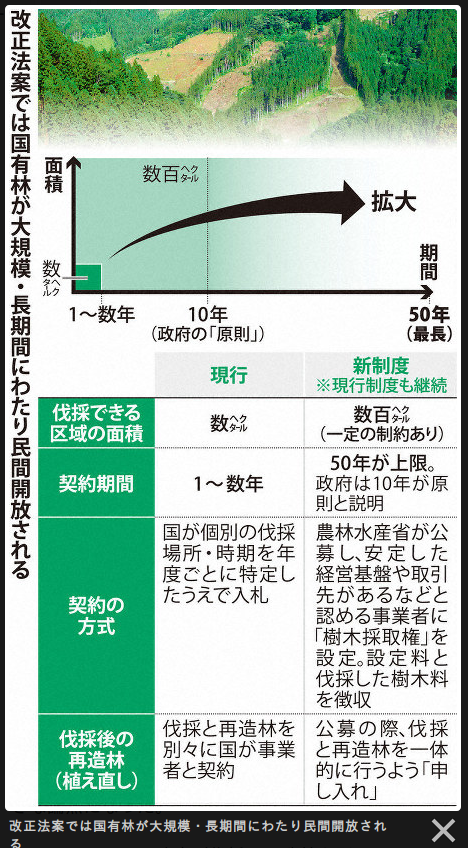

もともと改正案は、大規模・長期の伐採を民間に開放して「意欲と能力のある林業経営者」の生産性を高めるほか、将来の経営者育成や疲弊する中山間地域の雇用の受け皿を作ることが目的だとうたう。改正案の成立後、当面は1カ所数百ヘクタールで10カ所程度の国有林を樹木採取区に指定。徐々に拡大する方針だ。

伐採の権利を与える期間は、改正案では植えてから伐採までの1サイクルとされる「50年以内」とだけ明記。農水省は答弁で「10年が原則と思ってもらっていい」と強調する一方、地元への投資の回収などの必要に応じて10年を超える可能性に言及した。「これだけ長期間、大面積を私企業に委ねる制度は、海外でもほとんど例がない」(国会参考人)だけに、実際の運用は未知数のままだ。

また特定業者が長期間、広大な伐採・販売権を独占するだけに、地元の中小業者よりも大手製材会社などが競争で有利になるとの指摘も絶えない。このため農水省は、伐採した木の代金として業者が政府に支払う「樹木料」の金額だけではなく、「地域への貢献度などを総合評価して選ぶ」(吉川氏)と強調。牧元長官も「中小企業を育成する仕組みだ」と繰り返し、大企業・外資優先の印象を避けようと躍起だが、「大手を排除しない」(牧元長官)ことも認めざるを得ない。

なるか成長産業 道筋は不透明

政府が法改正する狙いは農林水産業の成長産業化だ。林業分野では昨年5月、管理が行き届かない民有林について意欲ある林業経営者に集約し、利益を生む構造を目指すとして森林経営管理法を成立させた。

同法成立の1週間ほど前、成長戦略を議論する政府の未来投資会議(議長・安倍晋三首相)で、民間議員の竹中平蔵・東洋大教授が規制緩和による国有林の民間開放を提案。今年1月の施政方針演説で、首相は「長い間、国有林の伐採・植林を委ね、安定事業を可能にする」と民有林に続く改革を表明した。

「未来投資会議の提案で(立法が)始まった。同会議の委員に専門家が必ずしも多くない中、トップダウンで行われた」。農相の諮問機関・林政審議会会長の土屋俊幸・東京農工大大学院教授は、14日の衆院農林水産委の参考人質疑で「首相官邸主導」に不快感を漏らした。大学教授らで作る市民団体は、昨年末の水道法改正で導入され、水道事業の運営権売却を可能にしたコンセッション方式と同様だと指摘。廃案を求めている。

ただ、林業の現状は厳しい。木材価格は需要低迷や輸入材との競合で下落を続け、ヒノキはピークだった1980年の7万6400円(1立方メートル当たり)の4分の1。林野庁は約36%(2017年)の自給率を25年に50%まで引き上げるのが目標だ。近年の中国など海外の木材需要の増加や木質バイオマス発電の普及をにらみ、林業関係者には法改正に期待する人も少なくない。

一方、法改正で林業が活性化するかは不透明だ。9日の衆院農水委で、1ヘクタール当たりの再造林費用は平均220万円なのに対し、伐採の販売価格は130万円、との現状が示された。共産党の田村氏は「赤字が繰り返される」と追及したが、牧元長官は「多様な森林整備が必要」などと述べるにとどめ、将来の採算性には言及しなかった。